Онтогенез

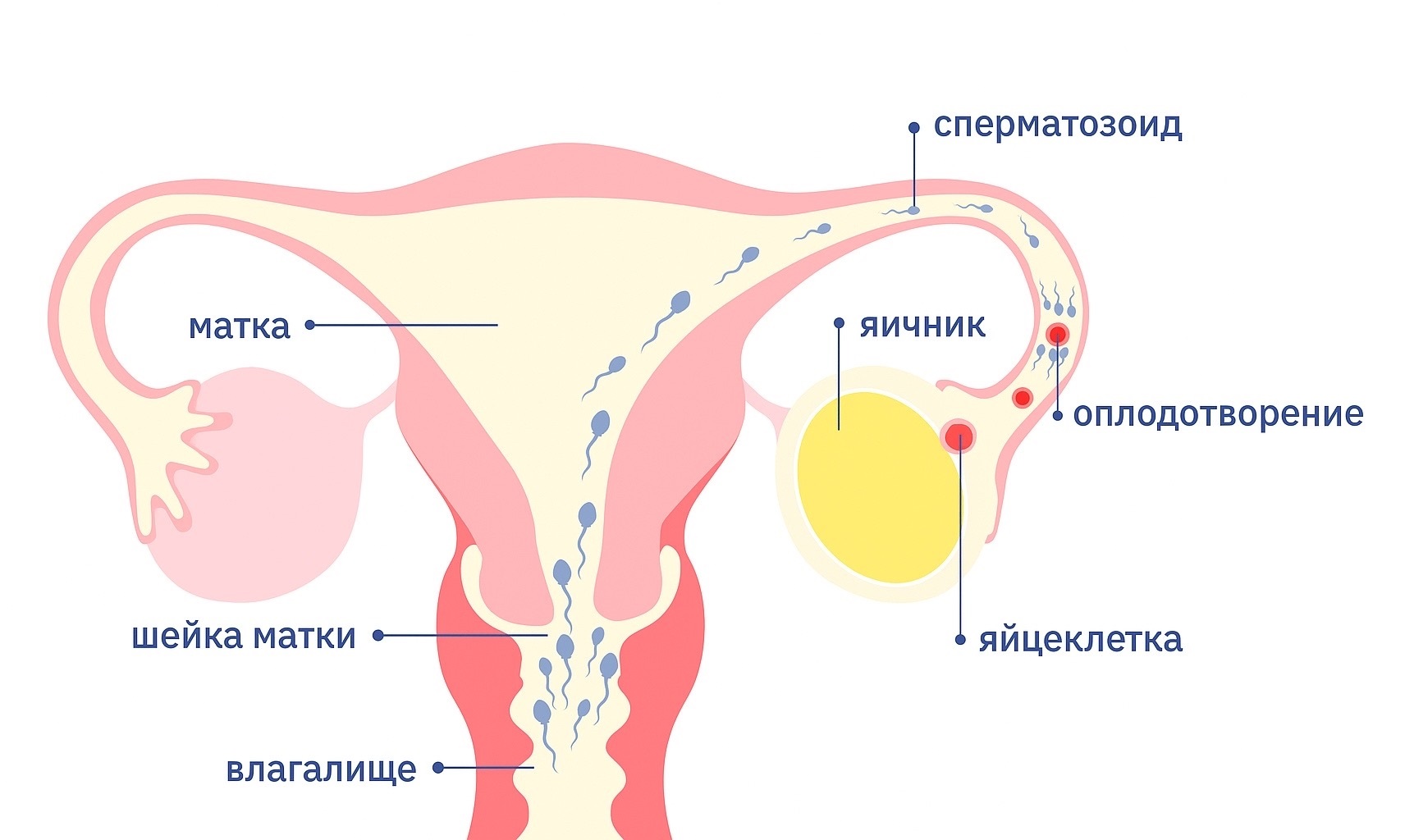

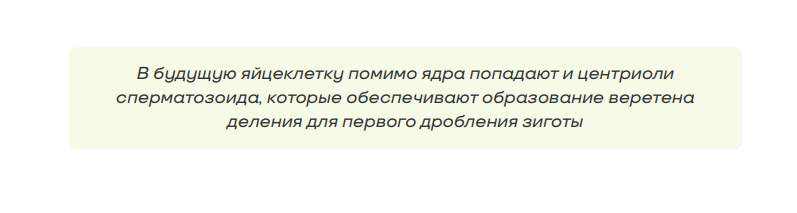

Оплодотворение — это процесс слияния гамет, в результате которого образуется зигота.Зигота — первая клетка нового организма, которая в ядре содержит генетический материал сперматозоида и яйцеклетки, т.е восстанавливается диплоидный набор хромосом: 1n + 1n = 2n.

Этапы оплодотворения

I Этап — Сближение и дистантное взаимодействие гамет.

На данном этапе происходит пассивное движение яйцеклетки с током жидкости по яйцеводу (маточной трубе). Активное движение сперматозоидов за счет механизмов:

• Хемотаксис – движение к яйцеклетке за счет химических веществ, которые выделяет она или окружающие ее ткани;

• Отрицательный реотаксис – движение против тока жидкости;

• Электротаксис – электрическое взаимодействие между разноименно заряженными белками гамет.

II Этап — Контактное взаимодействие гамет.

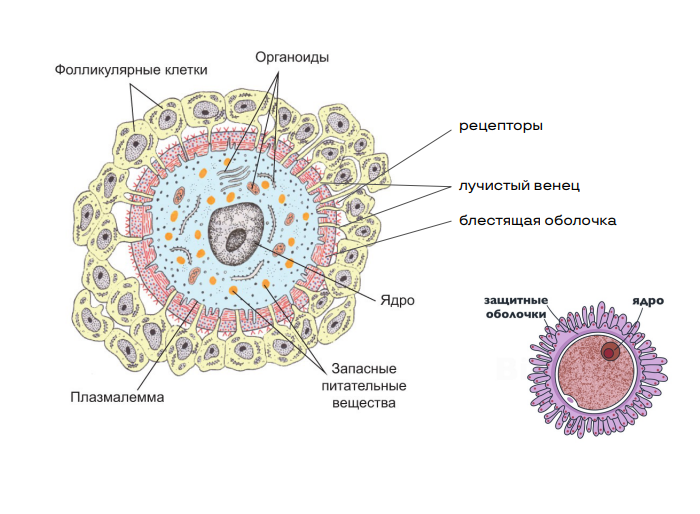

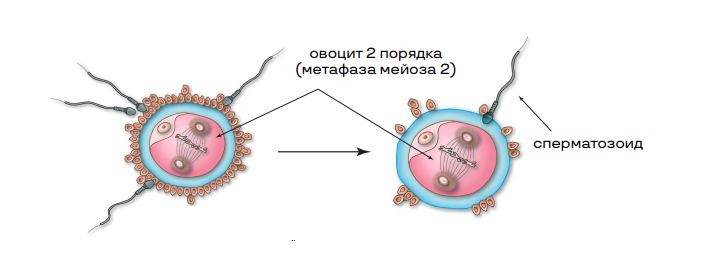

• Контакт сперматозоида с оболочкой яйцеклетки (его видоспецифичное узнавание), в результате которого происходит высвобождение гидролитических ферментов акросомы и расщепление оболочки в месте контакта – акросомная реакция;

• Проникновение головки сперматозоида в ооцит второго порядка, после которого включаются специальные механизмы защиты от попадания в цитоплазму ооцита других сперматозоидов (полиспермии):

– цитоплазматическая мембрана ооцита меняет свой электрический потенциал (на несколько минут);

– образование оболочки оплодотворения – уплотнение блестящей оболочки за счет ферментов пузырьков (кортикальных гранул), образованных аппаратом Гольджи. Непроницаема для остальных сперматозоидов.

III Этап — Объединение генетической информации.

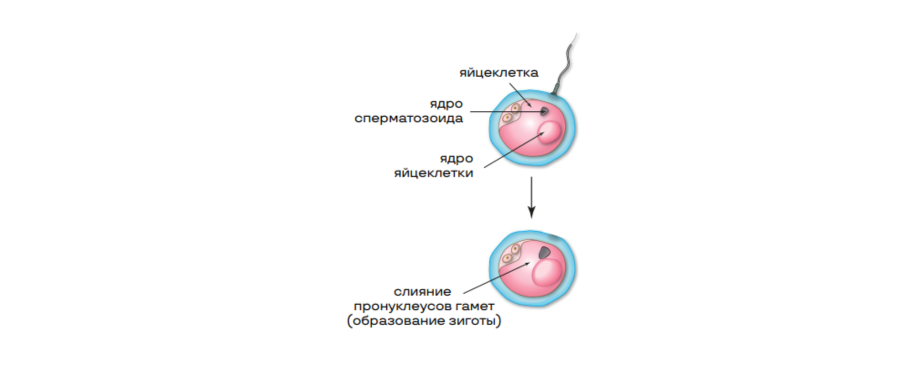

• Завершение мейоза 2 и образование зрелой яйцеклетки;

• Увеличение в размерах гаплоидных ядер гамет и их превращение в пронуклеусы;

• Слияние гаплоидных пронуклеусов гамет и образование диплоидного ядра зиготы (т.е. произошло восстановление хромосомного набора с гаплоидного до диплоидного).

Типы оплодотворения

Онтогенез — это индивидуальное развитие организма от момента образования зиготы до смерти. Периоды онтогенеза:

- Эмбриональный - от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек;

- Постэмбриональный - с рождения или выхода из яйцевых оболочек до смерти.

Этапы эмбриогенеза человека

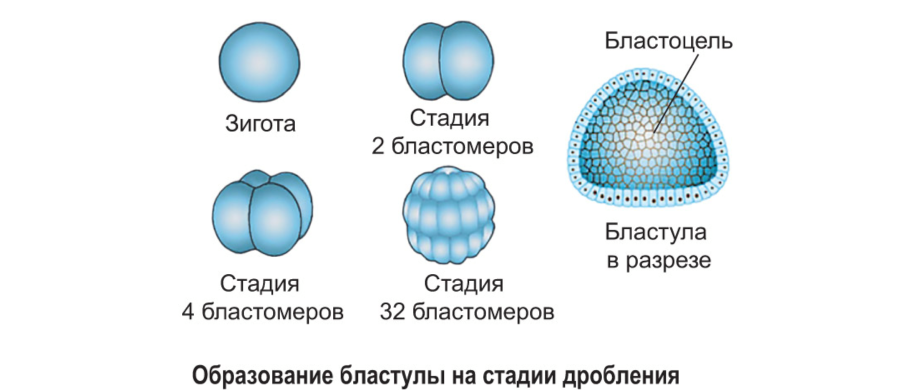

I. Дробление – процесс формирования бластулы (однослойный зародыш).

• Митотические деления зиготы с образованием зародыша сначала 2, 4, 8, 16 и т.д. клеток – бластомеров, которые плотно прилегают друг к другу (т.е. происходит накопление клеточной массы);

• Интерфаза между делениями очень короткая, состоит только из синтетического S периода (происходит только репликация ДНК) – питание формирующегося зародыша происходит за счет питательных веществ, накопленных в яйцеклетке;

• Сначала формируется морула – многоклеточный (обычно из 16-32 бластомеров) шарообразный зародыш, размером с зиготу (т.к. не происходит активный рост клетки);

• Заканчивается образованием однослойного полого зародыша – бластулы, размеры которого также практически не отличаются от размеров зиготы. Полость внутри – бластоцель (первичная полость тела).

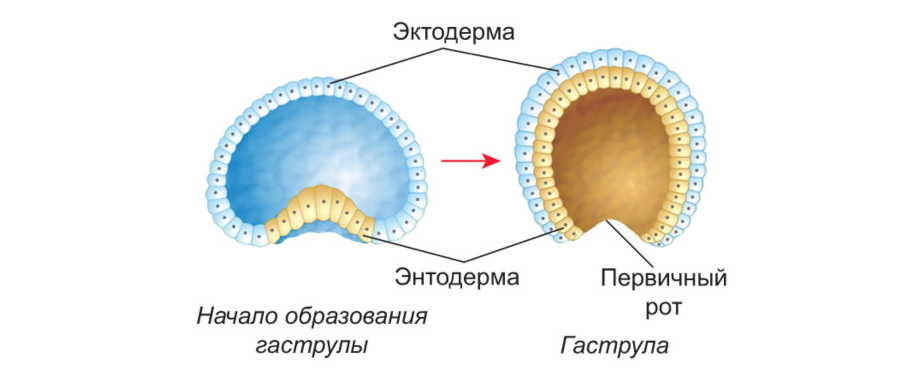

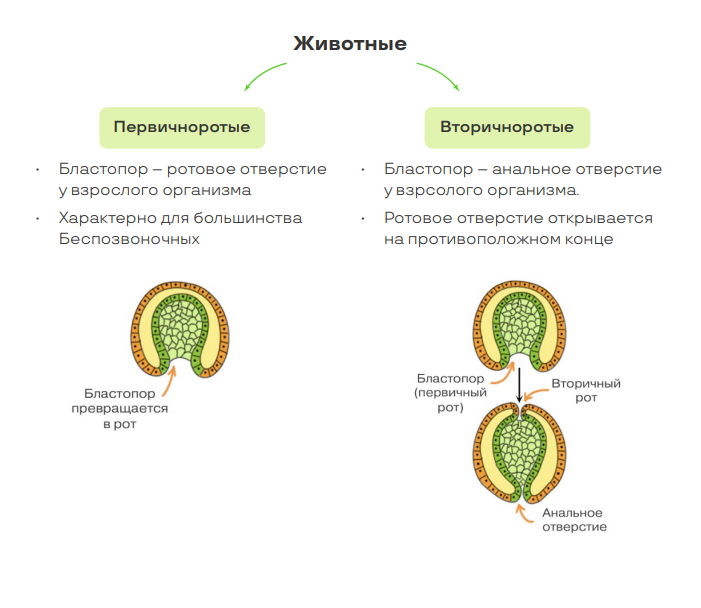

II. Гаструляция– процесс формирования гаструлы (двухслойный зародыш).

• Из-за частого деления клеток на одном из полюсов бластулы происходит их впячивание в бластоцель (инвагинация) и образование двухслойного зародыша. Наружный зародышевый листок – эктодерма, внутренний – энтодерма;

• На стадии гаструлы прекращается развитие двухслойных животных – кишечнополостных.

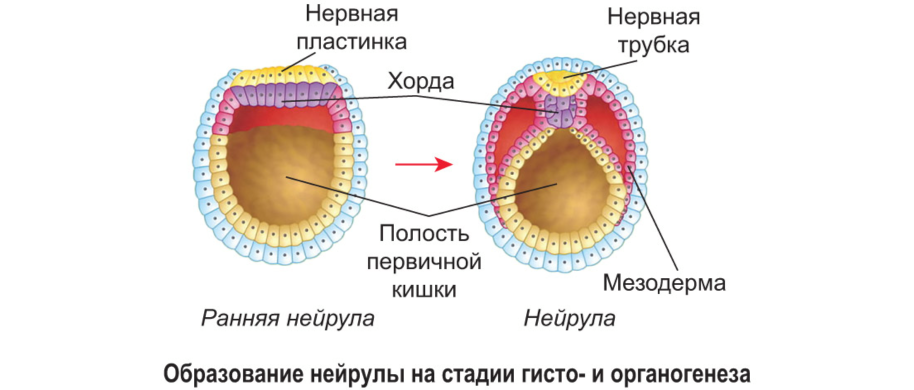

III. Нейруляция

• Формирование нейрулы – трехслойного зародыша;

• Появление третьего зародышевого листка – мезодермы;

• Утолщение и передвижение внутрь верхней части эктодермы – образование нервной пластинки (и нервной трубки в дальнейшем путем сворачивания (смыкания) краев пластинки);

• Образование из мезодермы хорды, под которой находится кишечная трубка;

• Так в конце стадии нейрулы образуется осевой комплекс органов: нервная трубка, хорда и кишечная трубка.

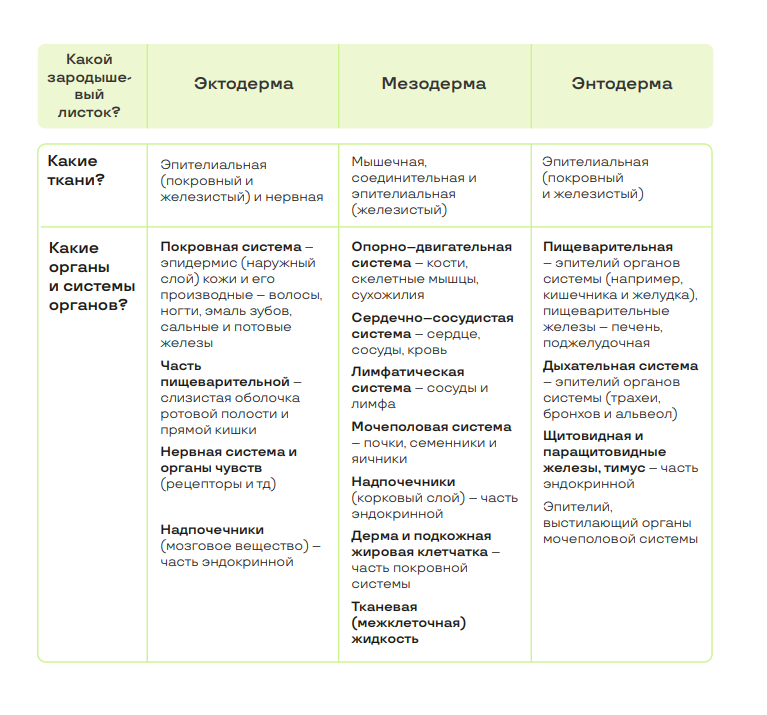

IV. Гисто - и органогенез

Формирование тканей и органов зародыша в результате дифференцировки клеток зародышевых листков.

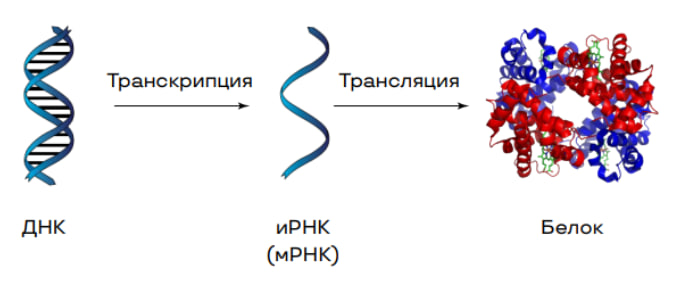

Дифференцировка клеток

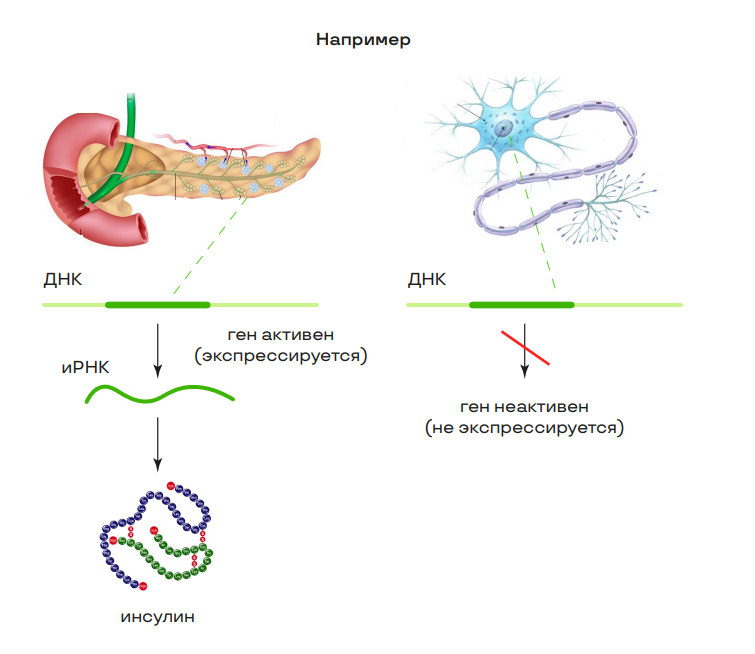

Все клетки зародыша развиваются из одной исходной клетки (зиготы) и имеют одинаковый набор хромосом (генетическую информацию), однако в разных зародышевых листках функционируют разные сочетания генов, что приводит к формированию различных тканей и органов.

Таким образом, в ходе развития генотип организма постоянен, но меняется активность разных его генов – экспрессия. В многоклеточном организме разная активность генов (экспрессия) является основной причиной дифференцировки клеток – процесса специализации клеток по строению и функциям.

В результате различной активности генов в клетках с одинаковым набором хромосом во время транскрипции синтезируются различные РНК, а затем во время трансляции – различные белки, которые отвечают за проявление структурных и функциональных особенностей, характерных для конкретного типа клеток.

Клетки поджелудочной железы и нейроны содержат на ДНК участки (гены), в которых хранится информация о первичной структуре белка–инсулина, НО в клетках поджелудочной железы данные участки активны (экспрессируются), а в нервных клетках, как и в остальных клетках организма – нет. Поэтому синтез инсулина – функция, характерная только для некоторых клеток поджелудочной железы (бета–клетки островков Лангерганса).

Начало дифференцировки клеток

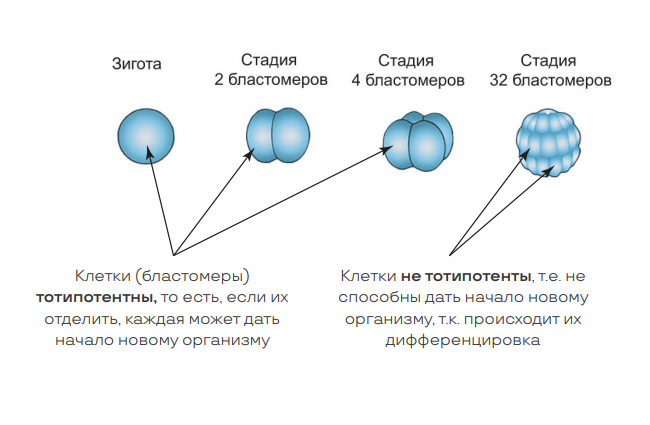

Тотипотентность (равнонаследственность) – способность клетки многоклеточного организма путем деления дать начало любому клеточному типу организма.

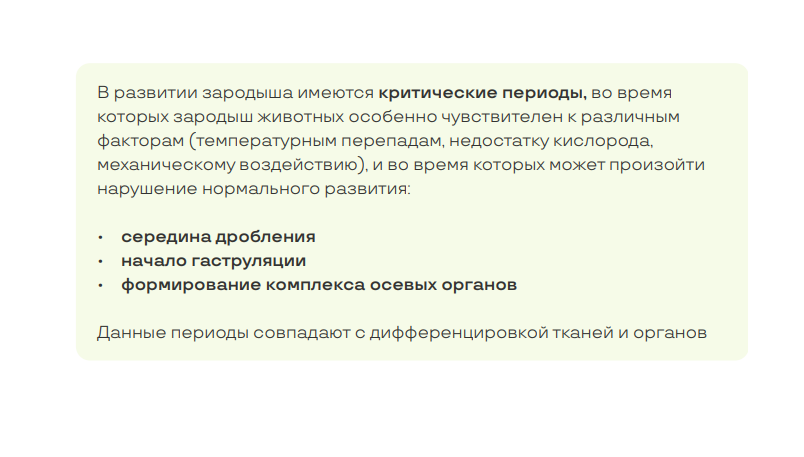

Дифференцировка клеток происходит не сразу, а на определенном этапе эмбриогенеза: на стадии 4 – 16 бластомеров (конкретное значение зависит от вида животного) клетки не дифференцированы (тотипотентны), т.е. каждая из них способна отделиться и дать начало целому организму.

На более поздних стадиях эмбриогенеза клетки теряют свойство равнонаследственности, т.к. дифференцируются – происходит их специализация по строению и функциям за счет регуляции деятельности генов с помощью специальных регуляторных белков (активаторов и репрессоров).

Опыты Шпемана и явление эмбриональной индукции

Эмбриональная индукция — это влияние клеток зародыша друг на друга.

Группу клеток, стимулирующих развитие органов и тканей зародыша, Ганс Шпеман, открывший данное явление, назвал зародышевым индуктором (организатором). Например, организатором, направляющим развитие нервной трубки, являются клетки мезодермы и хорда. Клетки хордомезодермального зачатка выделяют специальные вещества, которые действуют на эктодерму и побуждают развитие нервной трубки. Если часть эктодермы на стадии ранней гаструлы пересадить с верхней спинной стороны вниз на брюшную, то из неё разовьётся кожа живота. Если же, наоборот, пересадить нижнюю часть эктодермы на верхнюю сторону, то из неё разовьётся нервная пластинка.

Внезародышевые (провизорные) органы — это органы, которые закладываются на разных этапах эмбрионального развития, но не входят в состав зародыша. Они временно необходимы для нормального развития зародыша.

Анамнии – развитие и размножение в воде, отсутствуют зародышевые оболочки – хорион, амнион и аллантоис.

Амниоты – развитие и размножение на суше, имеются зародышевые оболочки.

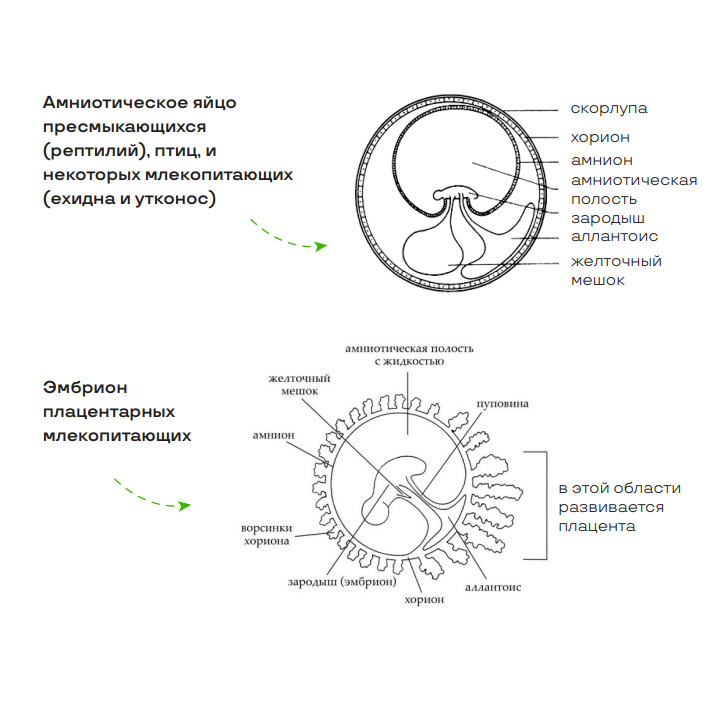

Зародышевые оболочки

1) Амнион – водная оболочка, амниотический мешок (пузырь);

• образует полость, заполненную амниотической жидкостью (водная среда для развития зародыша);

• защищает от высыхания, механических повреждений и болезнетворных микроорганизмов.

2) Аллантоис – вырост задней кишки зародыша, накапливает выделяемые продукты обмена веществ;

• дыхательная функция – газообмен между окружающей средой и амниотической жидкостью через поры скорлупы.

3) Хорион – наружная зародышевая оболочка, расположенная под скорлупой.• обеспечивает газообмен;

• препятствует чрезмерной потере воды амнионом • служит для обмена между зародышем и окружающей средой (участвует в дыхании, питании, выделении, фильтрации и синтезе гормонов).

4) Желточный мешок – содержит запас питательных веществ (трофическая функция).

Особенности эмбриона плацентарных млекопитающих:

• Отсутствие скорлупы;

• Содержит все 4 зародышевые оболочки, но:

◦ Желточный мешок у большинства редуцирован;

◦ Хорион образует выросты – ворсинки, которые являются плодной частью плаценты.

Плацента – временный орган плацентарных млекопитающих, состоящий из плодной (зародышевой) и материнской (внутренний слой (эндотелий) матки) частей, и обеспечивающий:

• барьерную функцию;

• трофическую – питание зародыша;

• дыхательную – газообмен у зародыша;

• выделительную – удаление продуктов обмена веществ;

• образование гормонов (является эндокринной железой).

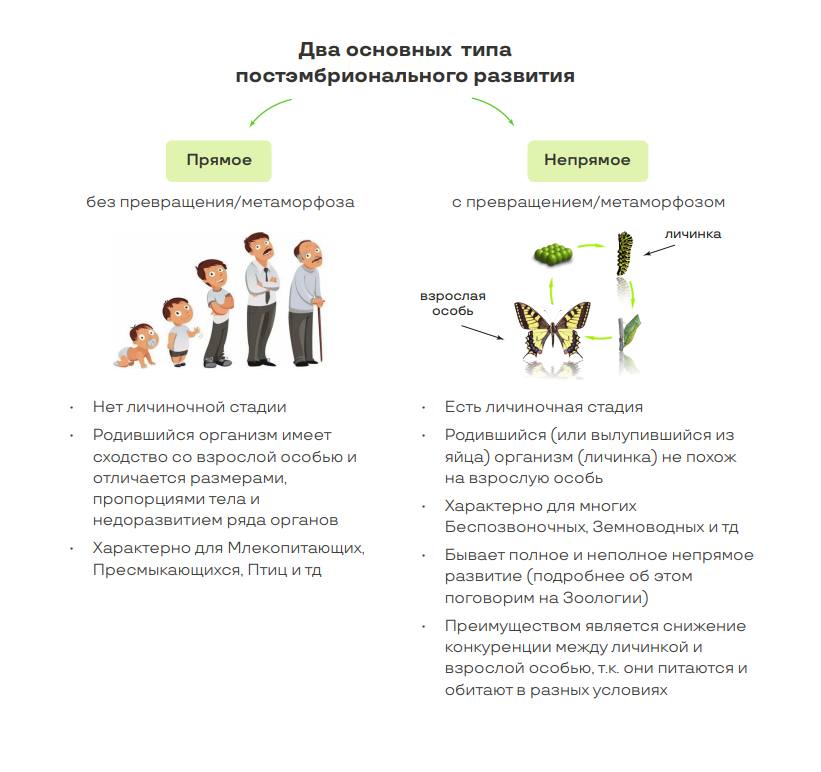

Постэмбриональный период - начинается с рождения (вылупления из яйца)

- Ювенильный – от рождения до полового созревания, характеризуется ростом организма;

- Пубертатный – занимает у многих позвоночных животных большую часть жизни, происходит размножение и выращивание потомства;

- Старость – характеризуется замедлением обмена веществ и деградацией органов (нарушением их структуры и функций), заканчивается смертью – биологической необходимостью, позволяющей сменяться поколениям живых существ;

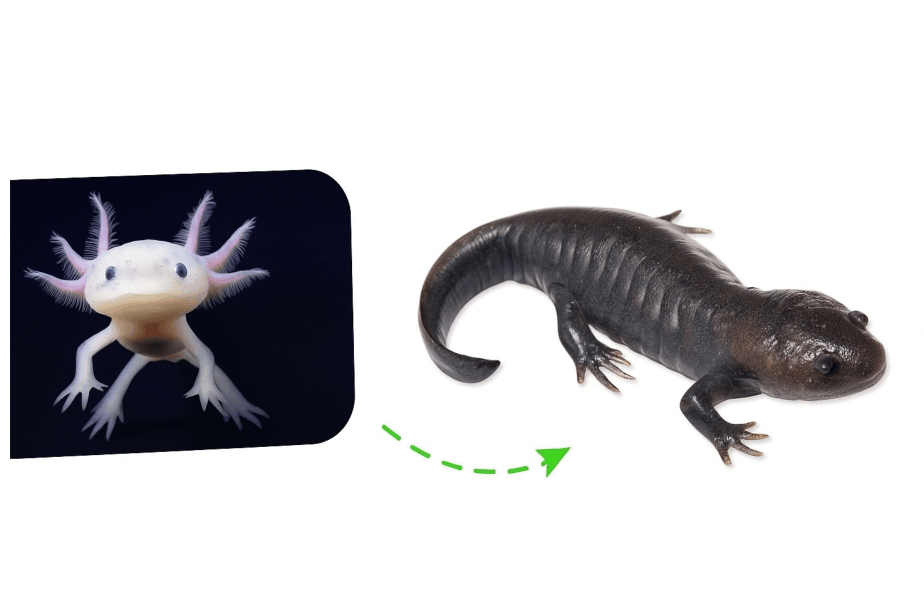

• У некоторых животных (аксолотля – личинки амбистомы), развитие особи которых чаще всего происходит в воде, наблюдается явление неотении – способность размножаться на стадии личинки, т.е. не превращаясь в взрослую особь;

• Неотения обычно наблюдается в тех районах, где в окружающей среде не хватает йода;

• Йод необходим для производства гормонов щитовидной железы, без которых превращение личинки земноводного во взрослую особь невозможно;

• В то же время, если личинки особей вышеупомянутых видов будут развиваться в богатой йодом среде, то никакой неотении не будет, и через некоторое время они превратятся в полноценных взрослых особей.

Чтобы закрепить материал и быть уверенным на ЕГЭ, потренируйтесь на заданиях по онтогенезу в нашем банке заданий.

Популярные статьи

Дата публикации: 16.10.2025 21:02

Поделиться