Биосинтез белка

Ген и генетический код

Как известно, признаки и свойства каждого организма определяются прежде всего белками, которые синтезируются в его клетках. Белки выполняют самые разнообразные функции, обеспечивая тем самым протекание процессов жизнедеятельности. Для каждой клетки организма характерен свой набор специфических белков, информация о которых закодирована в последовательности нуклеотидов ДНК.

Ген – участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре (т.е. последовательности аминокислотных остатков) одного белка*.

Кроме того, генами называют участки ДНК, хранящие информацию о строении молекул рРНК и тРНК.

В природе существует особая система кодирования, на основании которой последовательность нуклеотидов расшифровывается в виде последовательности белковых молекул, называемая генетическим кодом:

Генетический код — это система записи информации о первичной структуре белков в виде последовательности нуклеотидов ДНК (мРНК).

Свойства генетического кода

1) Триплетность - одну аминокислоту кодирует один триплет, состоящий из 3 нуклеотидов;

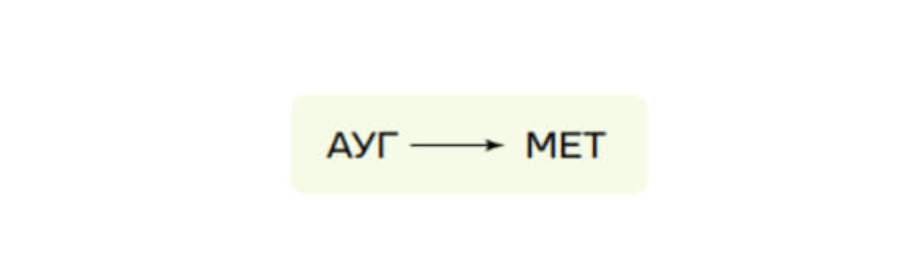

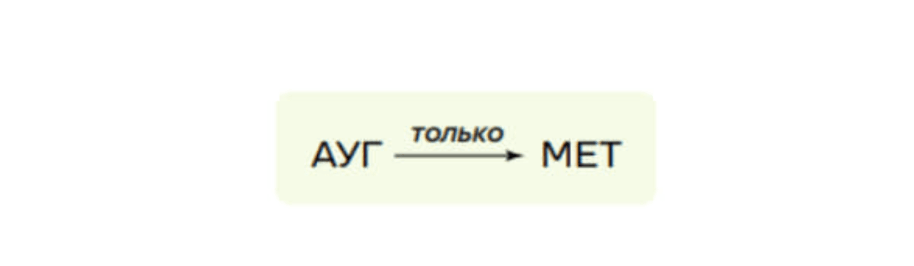

2) Однозначность (специфичность) - каждый триплет кодирует только одну аминокислоту;

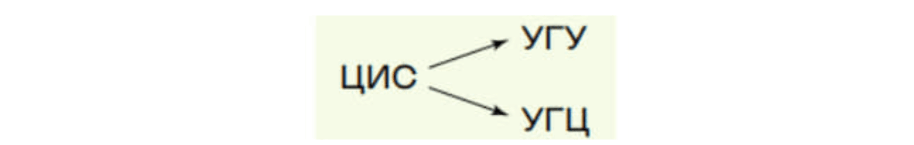

3) Избыточность (вырожденность) - Одна и та же аминокислота может кодироваться разными триплетами, так как аминокислот всего 20, а возможных триплетов 64 (из них кодирующие – 61);

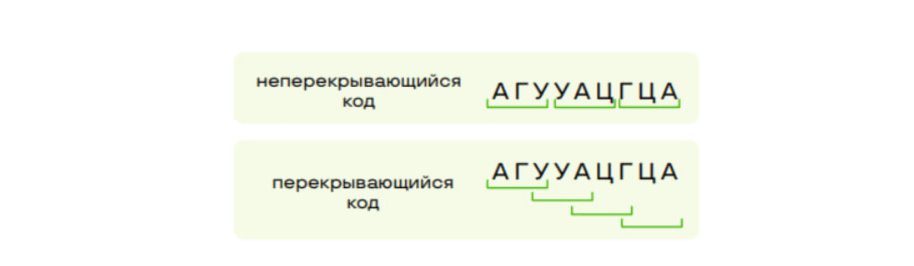

4) Неперекрываемость - один и тот же нуклеотид не может одновременно входить в состав двух соседних триплетов;

5) Непрерывность - В полинуклеотидной цепи нуклеотиды располагаются непрерывно и соседние триплеты ничем не отделены друг от друга (знаками препинания и тд), т.е, фактически деление на триплеты условно — все зависит от того, с какого именно нуклеотида начинается их считывание;

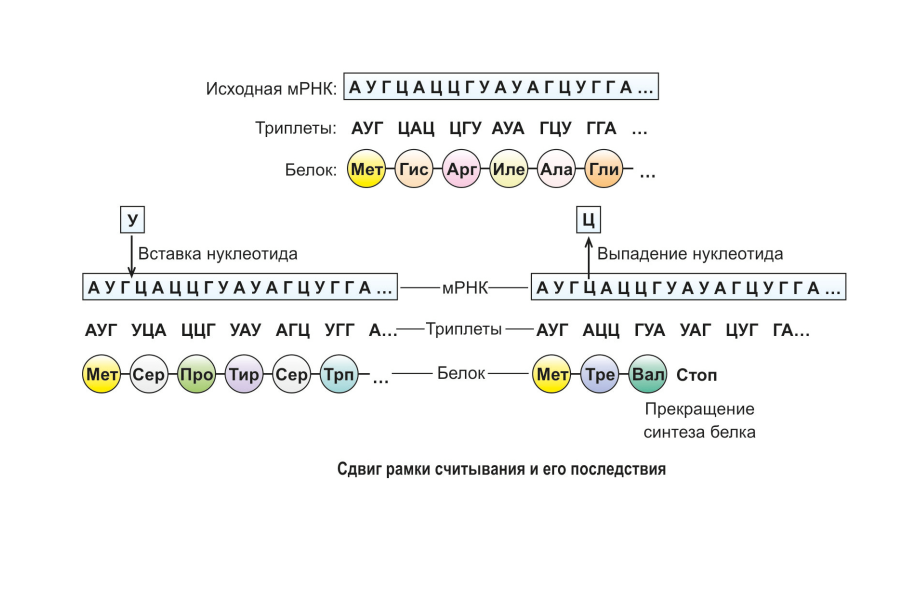

Следствие отсутствия знаков препинания между триплетами АУГЦ,УУ АУГЦУУ. При изменении количества нуклеотидов (их выпадение или вставка) на число, не кратное трем, наблюдается так называемый сдвиг рамки считывания. В результате этого последовательность аминокислот в цепи может измениться, а в некоторых случаях синтез белка прекращается (при возникновении стоп-кодонов).

6) Универсальность - Генетический код универсален для всего живого, т.е. у всех живых организмов одним и тем же триплетам соответствуют одни и те же аминокислоты.

Это свидетельствует о единстве происхождения живых организмов.

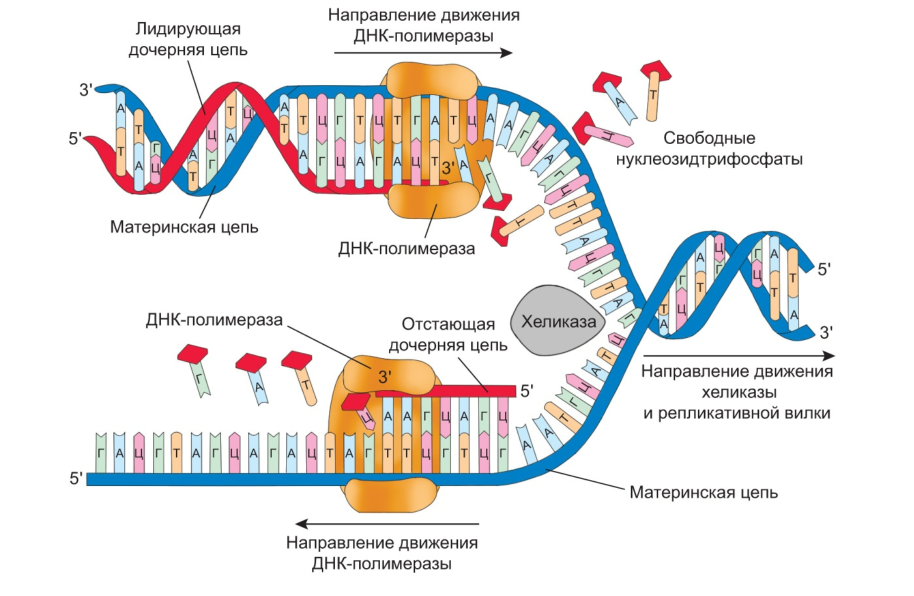

Образование полинуклеотидной цепи

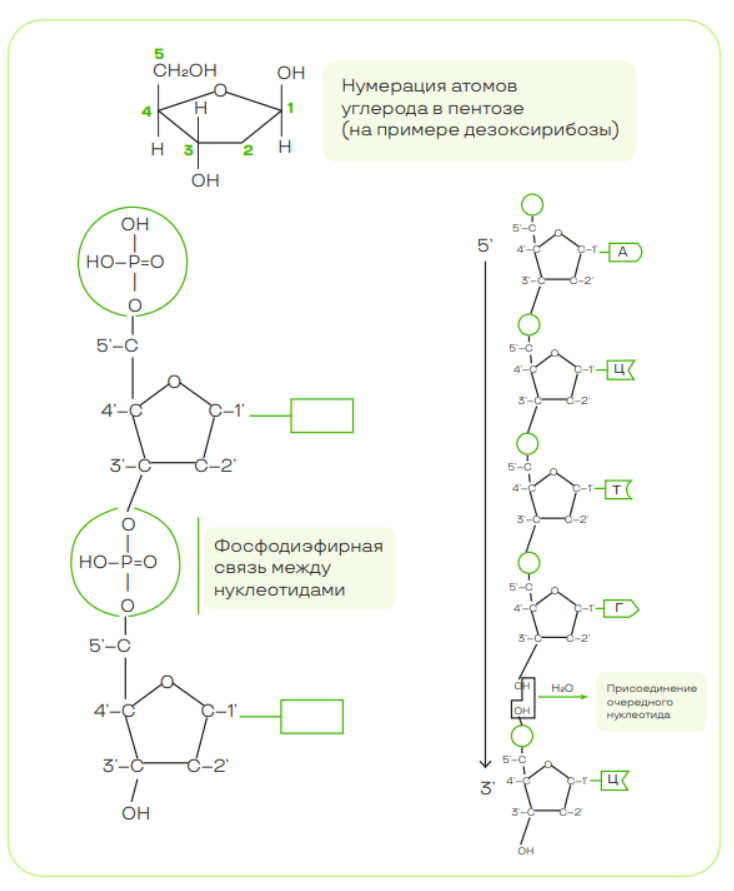

Удлинение полинуклеотидной цепи происходит за счет присоединения очередного нуклеотида, которое сопровождается образованием фосфодиэфирной связи между ОН–группой на 3’–конце и остатком фосфорной кислоты (фосфатом) свободного нуклеотида, т.е. удлиняться все время будет 3’–конец (так как к ОН–группе присоединяется полимераза (фермент), обеспечивающая образование фосфодиэфирной связи) Таким образом, на одной стороне молекулы всегда будет 5’–конец (фосфат), а на другой – 3’–конец (моносахарид).

Реакции матричного синтеза

Матрица – молекула, являющаяся основой для синтеза другого вещества.

В основе матричного синтеза лежат принципы:

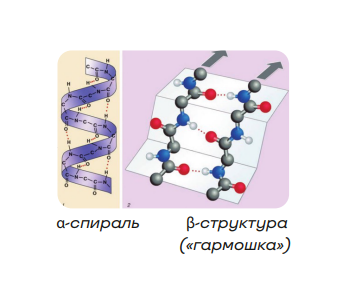

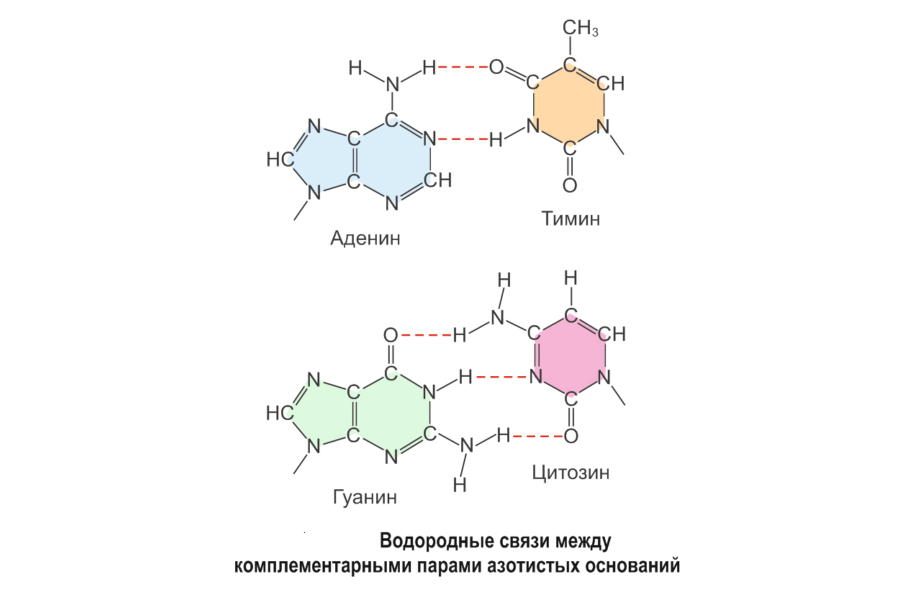

1) Комплементарность;

2) Антипараллельность;

Первая цепь (последовательность) нуклеотидов начинается с 3’–конца и заканчивается 5’–концом, а комплементарная ей начинается с 5’–конца и заканчивается 3’–концом:

К матричным реакциям относятся:

• репликация (самоудвоение ДНК перед делением);

• транскрипция (в том числе обратная);

• трансляция (биосинтез белка).

Биосинтез белка

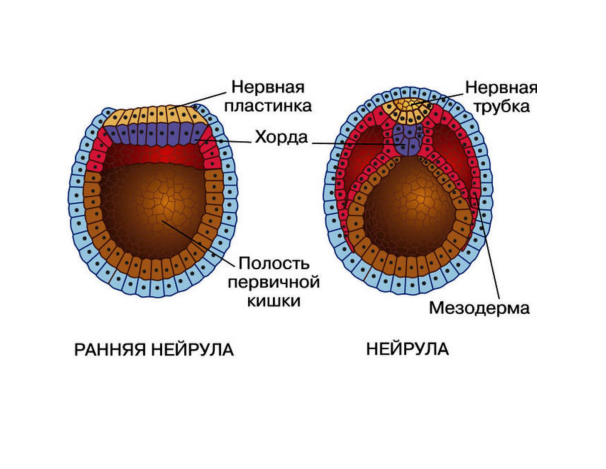

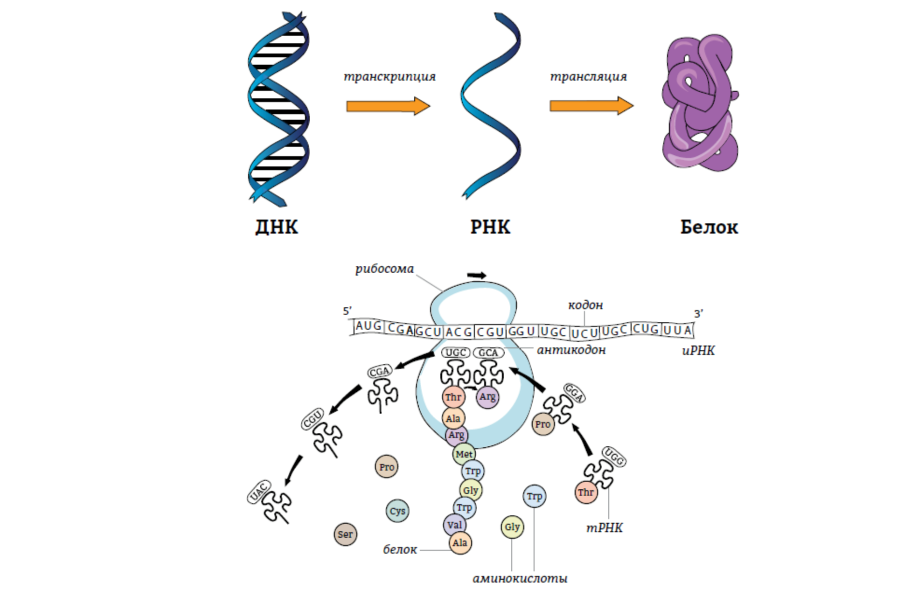

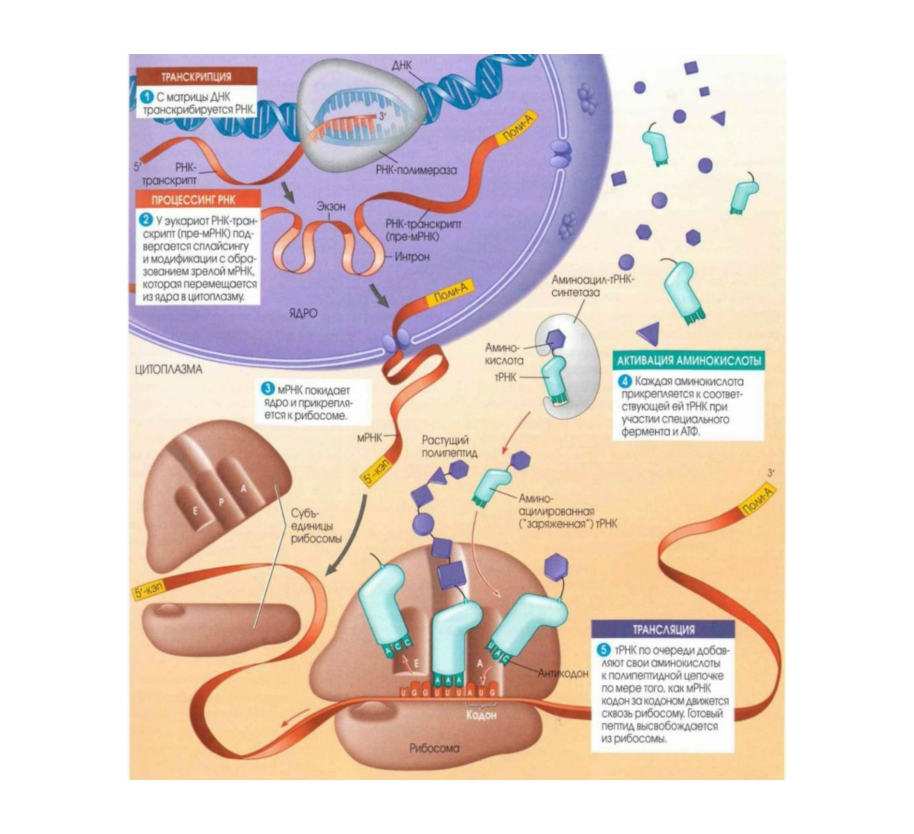

Состоит из двух этапов: транскрипции и трансляции:

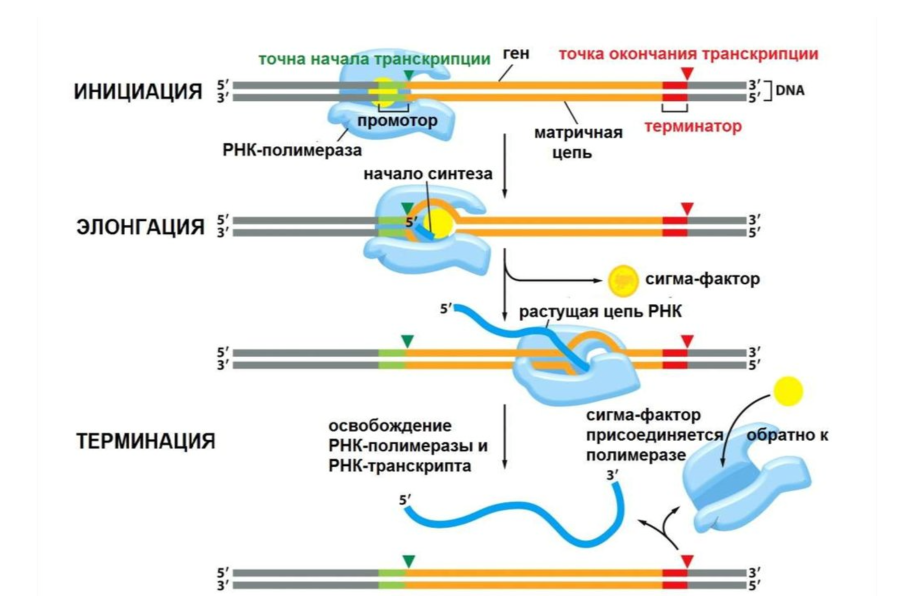

Транскрипция

Синтез всех видов РНК по матрице одной из цепей (матричной/транскрибируемой) ДНК.

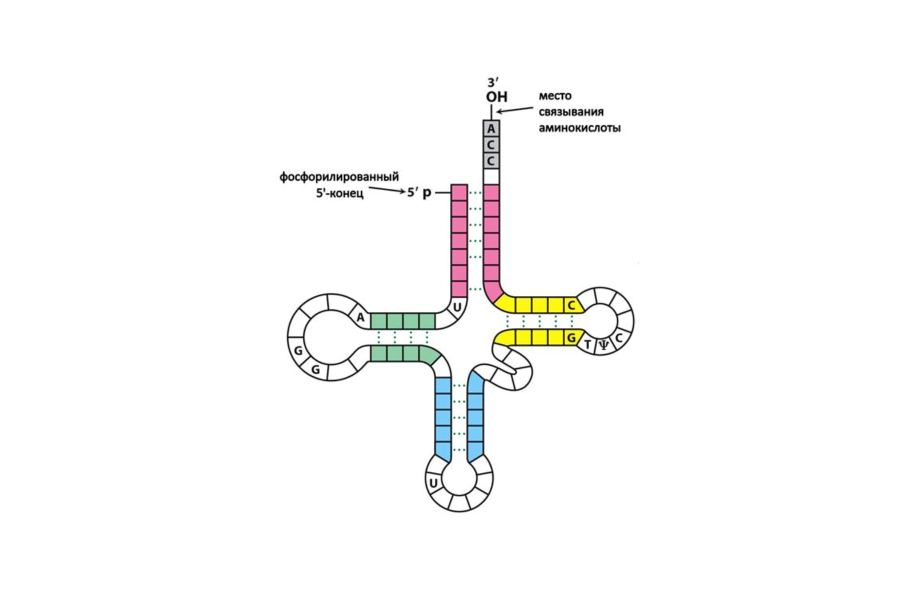

Помимо иРНК во время транскрипции на разных участках ДНК синтезируются тРНК и рРНК, которые также участвуют в биосинтезе, но непосредственными матрицами для синтеза белка они не являются (тРНК – транспортируют аминокислоты, рРНК – входят в состав рибосом).

Место протекания:

• У эукариот – ядро;

• У прокариот – цитоплазма.

Протекает в три этапа:

1. Инициация (начало/запуск синтеза)

Фермент РНК–полимераза узнает специальную стартовую последовательность нуклеотидов (промотор/старт–сигнал) и прикрепляется к ней.

Под действием специальных белков (основную роль в этом выполняет сама РНК–полимераза) происходит разрыв водородных связей между цепями молекулы ДНК в месте считывания информации – молекула раскручивается.

2. Элонгация (рост/удлинение/наращивание цепи)

РНК–полимераза продвигается по одной из цепей ДНК (матричной) и достраивает РНК по принципу комплементарности из свободных нуклеотидов, которые плавают в ядре.

3. Терминация (завершение синтеза)

РНК-полимераза узнает терминатор (стоп–сигнал/стоп–кодон) и отсоединяется от ДНК.

• Первичный транскрипт (пре–иРНК) отсоединяется от ДНК.

• Двухцепочечная структура ДНК восстанавливается.

Созревание РНК

Первичный транскрипт (пре–иРНК) у эукариот не может сразу переходить к следующему этапу биосинтеза, так как содержит неинформативные участки, поэтому он подвергается процессингу, т.е. созреванию.

Место протекания:

• Ядро

Процессы:

• КЭПпирование – присоединение к 5'– концу КЭП структуры Значение: защита от воздействия гидролитических ферментов, обеспечивает взаимодействие иРНК с рибосомой.

• Полиаденилирование – присоединение к 3'– концу поли(А)–хвоста (100–200 аденинов) Значение: защита от воздействия гидролитических ферментов.

• Сплайсинг – вырезание интронов (неинформативных участков) и соединение экзонов (информативных участков).

Трансляция

Место протекания:

• Цитоплазма

Процессы:

Активирование (активация) аминокислот;

Присоединение аминокислоты к определенной тРНК под действием специальных ферментов (аминоацил–тРНК–синтетаз*).

*Для каждой аминокислоты имеется своя синтетаза Образование аминоацил–тРНК, т.е. тРНК с присоединенной к ней аминокислотой Соединение аминокислоты с тРНК осуществляется за счет энергии АТФ, причем в результате между тРНК и аминокислотой образуется макроэргическая связь. Так происходит активирование и кодирование аминокислоты.

АК активирована = обеспечена энергией для образования пептидной связи с другой аминокислотой (т.е. для роста полипептидной цепи) в рибосоме.

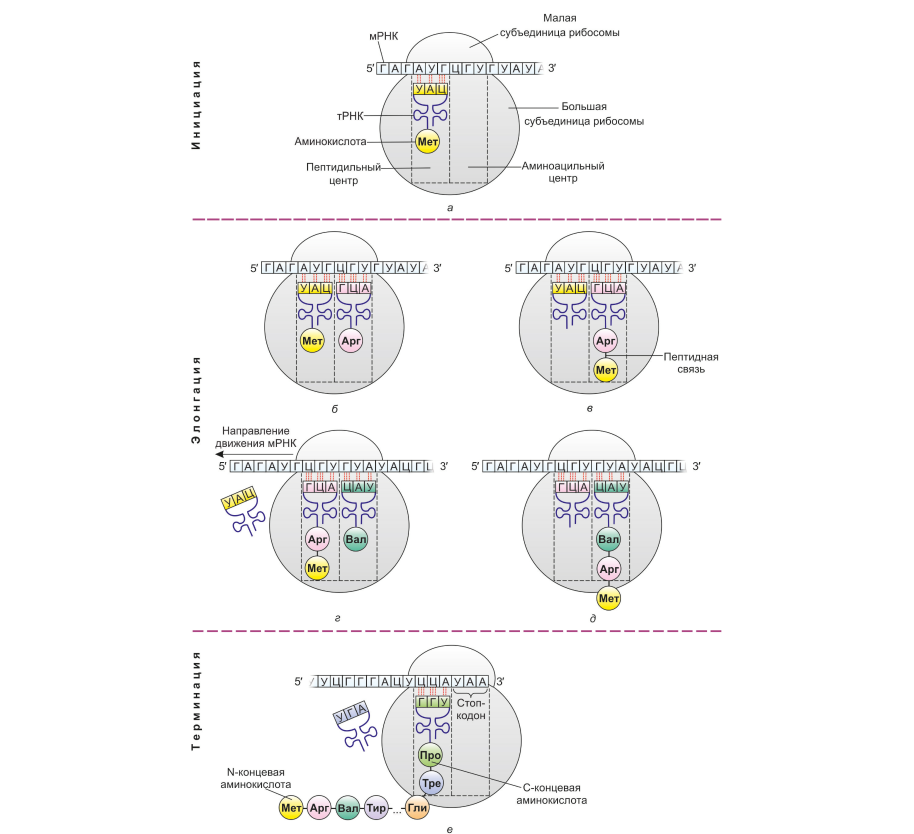

1) Инициация (начало синтеза)

• Присоединение иРНК к малой субъединице рибосомы (в специальном активном центре – центре связывания) в области 5'–конца вблизи стартового (инициаторного) кодона АУГ (кодирует аминокислоту – метионин).

• Комплементарное присоединение инициаторной (первой, несущей АК – метионин) тРНК с помощью своего антикодона (3’–УАЦ–5’) к старт–кодону иРНК (5’–АУГ–3’).

Присоединение к образовавшемуся комплексу (из малой субъединицы, иРНК и тРНК) большой субъединицы рибосомы, которая содержит два особых участка (активных центра) — пептидильный центр (П–центр / П–сайт ) и аминоацильный центр (А–центр / А–сайт).

• Прикрепление происходит таким образом, что в П–центре оказывается инициаторная тРНК, связанная со стартовым кодоном, а в А–центре — второй кодон (тот, который следует за стартовым).

2) Элонгация (удлинение полипептидной цепи)

- В А–центр поступает тРНК, принесшая вторую аминокислоту, и комплементарно связывается со вторым кодоном иРНК.

• Аминокислота инициаторной тРНК отщепляется от нее и переносится из П–центра ко второй аминокислоте в А–центр. Между двумя аминокислотами образуется пептидная связь*

Сдвиг (шаг) рибосомы в сторону 3’–конца иРНК на один триплет под действием специальных белков. При этом первая (инициаторная) пустая тРНК отделяется от иРНК и покидает рибосому, а вторая тРНК (с дипептидом) перемещается и занимает ее место в П–центре.

В освободившийся А–центр поступает новая аминоацил–тРНК и описанная последовательность процессов (перенос пептида → образование новой пептидной связи → сдвиг рибосомы) повторяется многократно, в результате чего происходит удлинение полипетидной цепи.

Терминация (конец синтеза)

Синтез полипептидной цепи продолжается до тех пор, пока в А–центр рибосомы не попадет один из стоп–кодонов мРНК: 5’–УАА–3’, 5’–УАГ–3’ или 5’–УГА–3’, т.е. к ним молекулы тРНК не присоединяются, из–за чего процесс трансляции прекращается. Происходит отделение от рибосомы молекулы мРНК и синтезированной полипептидной цепи, а сама рибосома обычно диссоциирует – распадается на две отдельные субъединицы.

*Процессы трансляции требуют наличия разного рода белков–ферментов (факторов инициации, элонгации и терминации) и энергии АТФ.

Схема биосинтеза белка у эукариот (т.к. есть оформленное ядро)

Посттрансляционная модификация (созревание белков)

Для выполнения своих биологических функций белкам, образовавшимся непосредственно в результате трансляции (т.е. незрелым белкам) требуются определенные изменения состава и структуры, осуществляемые в АГ (преимущественно) и ЭПС:

• У большинства белков происходит отщепление первого аминокислотного остатка – метионина;

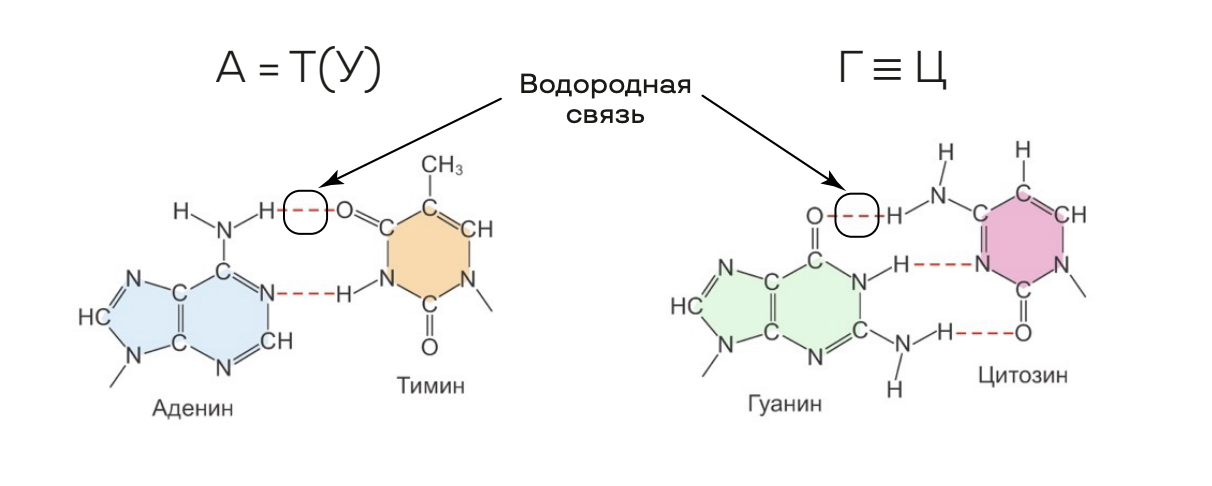

• Белок приобретает характерную пространственную конфигурацию: сначала формируется вторичная структура белковой молекулы, затем – третичная и, если это необходимо для функционирования белка, четвертичная;

• Сложные белки (протеиды) формируются путем присоединения к полипептиду веществ небелковой природы.

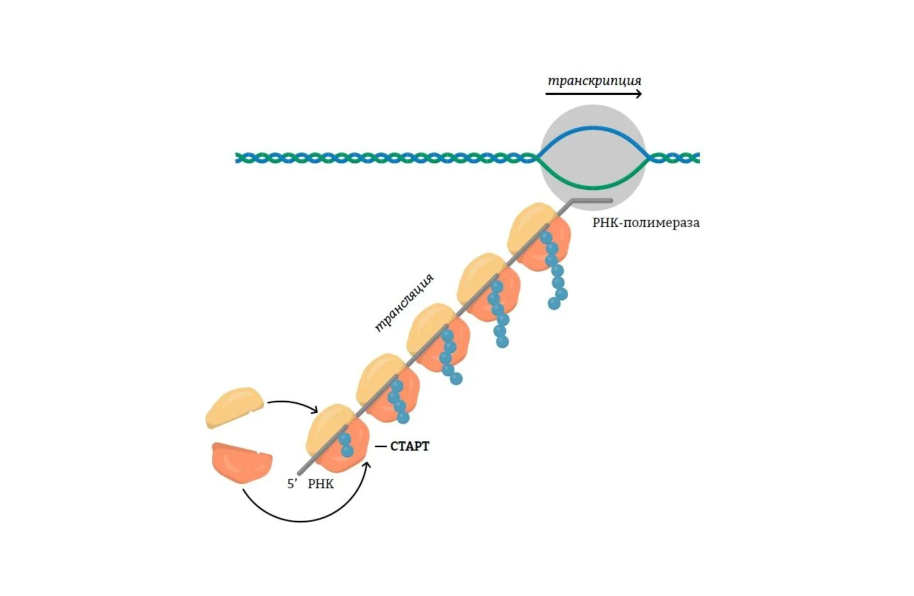

Особенности биосинтеза белка у прокариот.

• У прокариот процессы транскрипции и трансляции сопряжены, так как (в отличие от эукариот) не разграничены ядерной оболочкой и не содержат интронов (т.е. не претерпевают сплайсинг);

• Синтезированная во время транскрипции иРНК может сразу взаимодействовать с рибосомой и участвовать в трансляции (т.е. трансляция может начаться еще до завершения транскрипции).

Организация генома у прокариот и эукариот

Геном – совокупность наследственного материала клетки.

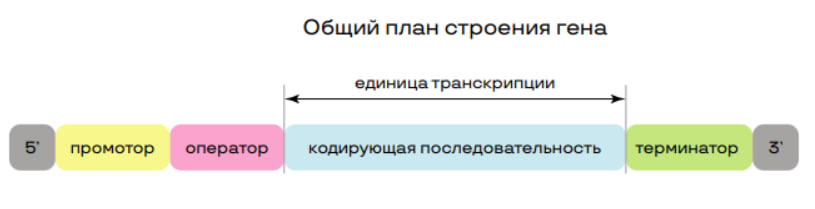

Общий план строения генов у эукариот и прокариот схож – все они содержат:

Регуляторная зона:

• Промотор – место связывания с РНК–полимеразой во время инициации транскрипции;

• Оператор – место для присоединения белка–регулятора, который либо активирует транскрипцию (активаторы), либо замедляют ее (репрессоры), т.е. уменьшают экспрессию гена (активность синтеза гена РНК с этого гена);

Транскрибируемая зона: основная структурно–функциональная единица гена, которая содержит информацию о синтезируемых аминокислотах.

Терминатор – участок, на котором заканчивается синтез иРНК.

Однако организация генов сильно отличается:

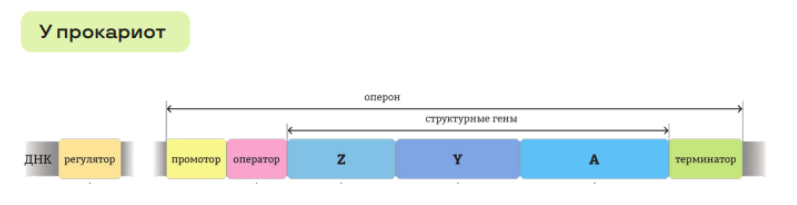

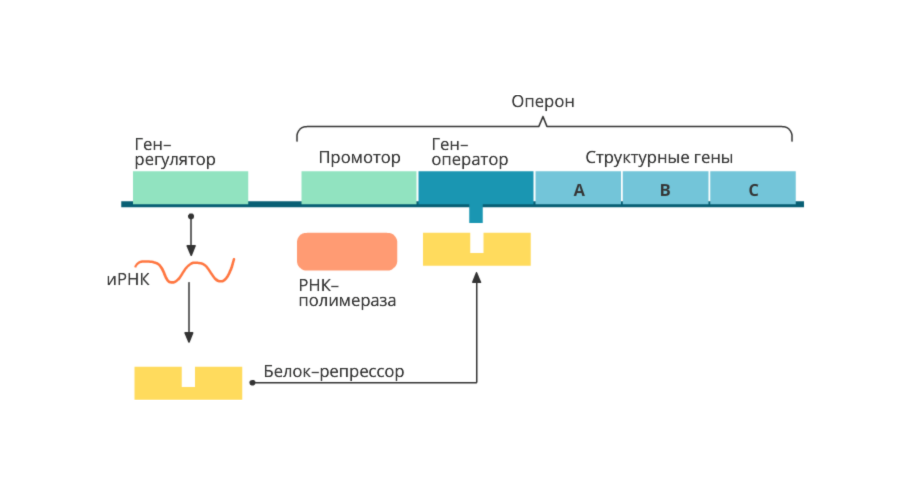

Согласно гипотезе Жакобо и Моно существует два вида генов:

• Структурные – определяют структуру ферментов или других белков с различной функцией;

• Регуляторные – ответственны за синтез регуляторных белков (активаторов и репрессоров), которые определяют активность структурных генов.

Для прокариот характерно объединение нескольких структурных генов в функциональную единицу – оперон.

Объединенные в оперон структурные гены контролируются одним и тем же промотором и оператором (регуляторной зоной). Гены регуляторы, которые регулируют работу оперона, могут быть заметно от него удалены.

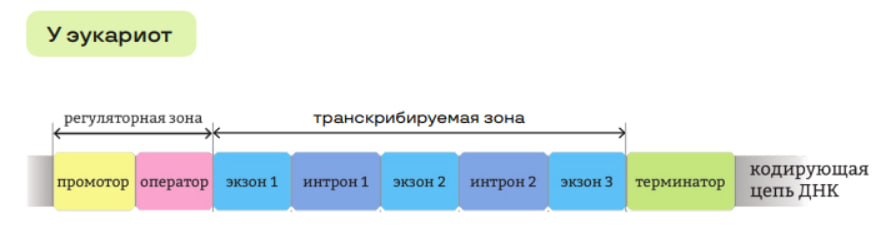

У эукариот объединение в опероны не встречается.

• Транскрибируемая зона содержит неинформативные (интроны) и информативные (экзоны) участки;

• Каждый ген имеет свою регуляторную зону (промотора и оператора).

Сравнительная таблица

| Прокариоты | Эукариоты | |

| наследственный материал | В виде кольцевой молекулы ДНК | В виде линейной ДНК |

| организация генов в опероны | есть | отсутствует |

| неинформативные участки (интроны) | отсутствуют | есть |

| сопряжение трансляции с транскрипцией | есть | отсутствуют |

Регуляция обменных процессов в клетке

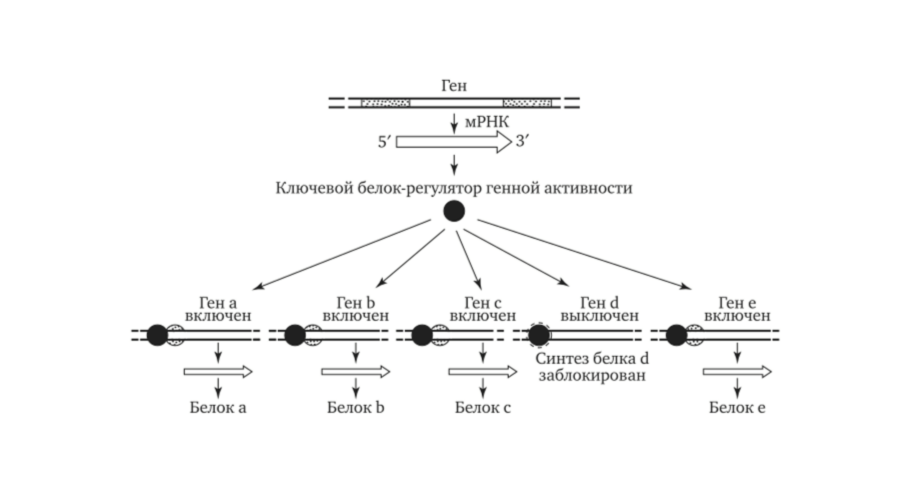

Белки являются основой регуляции всех процессов жизнедеятельности клетки – все особенности организма определяются теми белками, которые синтезируются в его клетках. В каждой клетке многоклеточного организма содержится одинаковый набор хромосом, однако клетки такого организма дифференцированы, т.е. разнообразны по структуре и функциям (в них синтезируются и накапливаются различные белки). Доказано, что это связано не с потерей части генов ДНК при дифференцировке клеток, а с активностью определенных генов (экспрессией генов).

К примеру, инсулин – гормон, который вырабатывается клетками поджелудочной железы. Однако, гены, содержащие информацию об этом белке, имеются также, например, и у клеток мышечной ткани, но в данных клетках экспрессия таких генов (т.е. транскрипция и последующая трансляция) будет подавлена, поэтому в мышечных клетках инсулин не образуется.

Регуляция активности генов

Осуществляется на любом уровне биосинтеза белка:

• Первичный контроль – на уровне транскрипции с помощью регуляторных белков;

• На этапе процессинга иРНК;

• В процессе трансляции;

• При модификации.

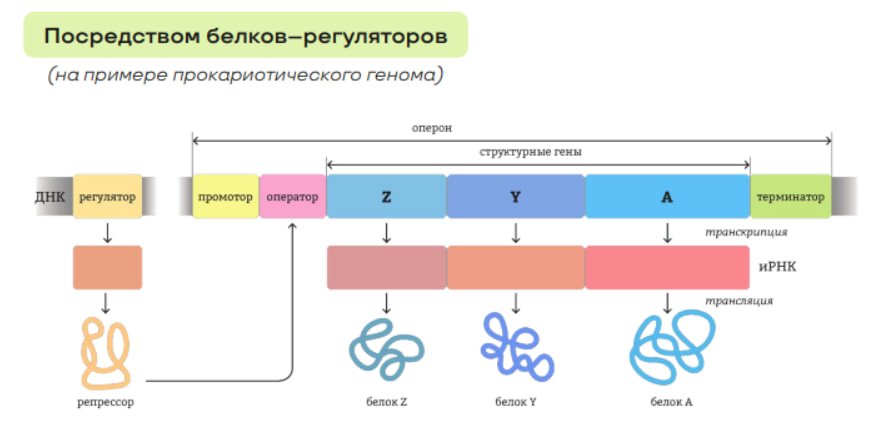

Белок–регулятор через взаимосвязь с оператором руководит работой всего оперона:

Например, «выключение» (репрессия) структурных генов обеспечивается белком–репрессором, который присоединяется к оператору и блокирует действие РНК–полимеразы.

При транскрипции со структурных генов (транскрибируемого участка) оперона будет считываться одна молекула иРНК, содержащая несколько кодирующих участков, каждый из которых будет иметь свой старт– и стоп–кодоны, т.е. с каждого из таких участков синтезируется один белок. Таким образом из одной молекулы иРНК синтезируется несколько белков.

Не все регуляторные белки равны по значимости – имеются белки, которые координируют работу целой системы генов–регуляторов органа и даже целого организма.

Например, отсутствие одного–единственного гена — регулятора мужского полового гормона тестостерона — приводит к тому, что эмбрион с мужским типом наследственной информации развивается по женскому типу и превращается в почти нормальную женщину.

Механизм двойной регуляции клеточного метаболизма.

Кроме прямой регуляции (влияния белка–регулятора на структурный ген) в клетке осуществляется и обратная регуляция — влияние структурного белка или продукта, синтез которого катализирует данный белок, на регуляторный белок.

Например, при возрастании концентрации конечного синтезируемого продукта это вещество может связываться с регуляторным белком, который, в свою очередь, заблокирует синтез иРНК, а следовательно, и синтез белка – происходит ингибирование процесса считывания информации со структурных генов по типу отрицательной обратной связи.

Популярные статьи

Дата публикации: 16.10.2025 17:09

Поделиться