Прокариоты (бактерии)

Классификация живых организмов

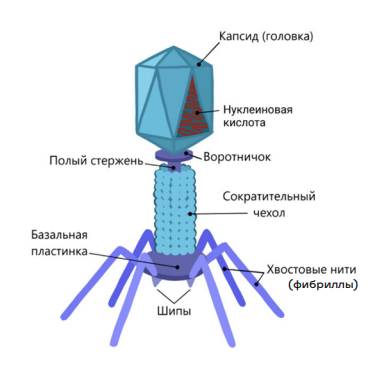

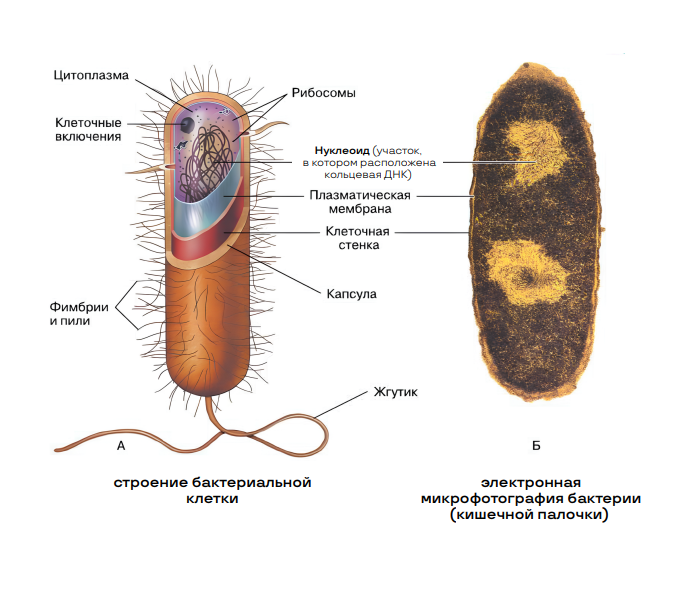

Строение бактериальной клетки

Характеристика:

• Не имеют оформленного ядра, мембранных органоидов, цитоскелета и центросомы;

• Наследственная информация заключена в виде кольцевой молекулы ДНК (бактериальной хромосомы), не связанной с белками–гистонами;

• Аппарат синтеза белка – рибосомы 70S типа;

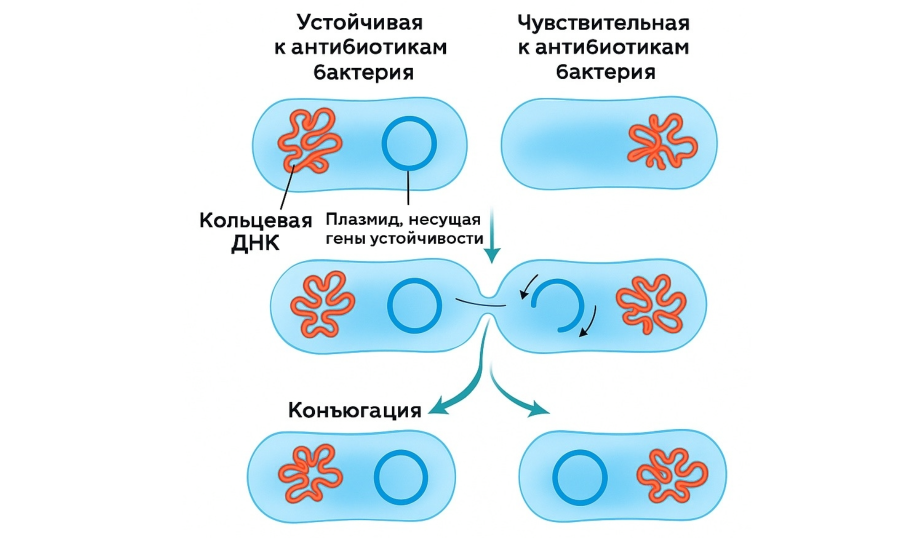

• Имеют небольшие внехромосомные кольцевые ДНК, содержащие дополнительные гены устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды (например, устойчивость к антибиотикам), и участвующие в процессе конъюгации (обмене генетической информацией) – плазмиды;

• Мелкие размеры (меньше, чем эукариоты);

• Отсутствует циклоз (неподвижная цитоплазма);

• Имеют короткие выросты (пили, фимбрии), обеспечивающие прикрепление к различным поверхностям (субстрату) и связи с другими клетками (межклеточное распознавание);

• Имеется жгутик (один или несколько) для передвижения;

• Не характерны митоз и мейоз, т.к. отсутствует ядро и не происходит кариокинез (характерный для митоза/мейоза);

• Клеточная стенка из муреина (пептидогликана);

• Имеют слизистую капсулу: обычно состоит из полисахаридов и/или полипептидов.

Функции слизистой капсулы:

• Обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений, высыхания, а у болезнетворных бактерий — еще и от действия иммунной системы организма-хозяина (например, от поглощения путем фагоцитоза лейкоцитами);

• Способствует прилипанию к различным поверхностям (субстрату);

• Служит для формирования колоний из одиночных бактерий.

Биохимические процессы проходят либо в цитоплазме, либо на внутренней стороне мембраны, где локализованы специальные для данных процессов ферменты (например, ферменты дыхания). У некоторых бактерий для увеличения площади рабочей поверхности наблюдаются впячивания мембраны*

*Во многих учебных пособиях впячивания мембраны называют мезосомами, НО в настоящее время большинство ученых считают, что – это артефакты, т.е. искусственные структуры, которые образовались при подготовке микропрепарата к исследованию (при воздействии фиксаторов, красителей и тд). За употребление данного термина на экзамене могут снять балл.

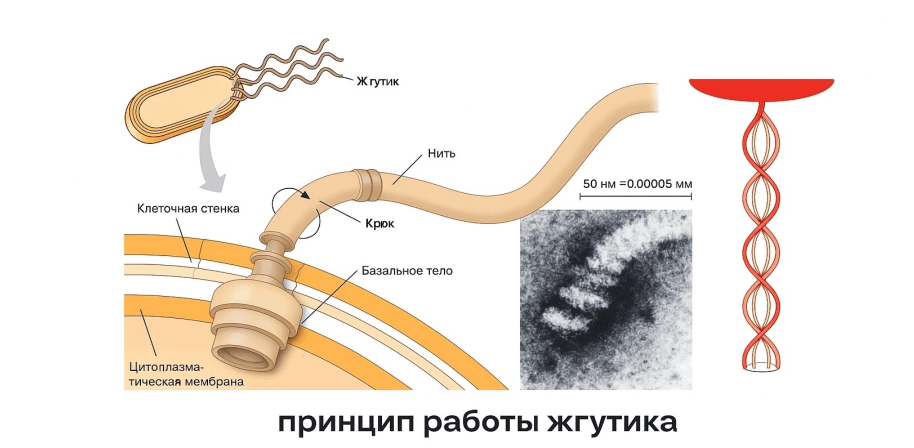

Строение жгутика бактерии

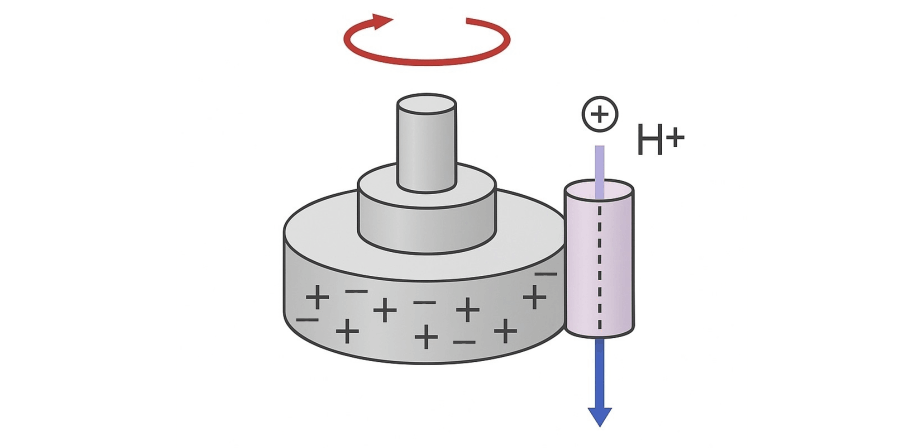

Жгутик прокариот представляет собой трубковидную структуру из белка флагеллина, не покрытую плазмалеммой, а также снабженную крючком и базальным телом, закрепляющим жгутик в клеточной оболочке. Базальное тело функционирует* как мотор жгутика, по типу корабельного винта.

* Для движения прокариотического жгутика используется не энергия АТФ, как у эукариот, а энергия, которая выделяется в процессе транспорта ионов водорода (Н+ ) через плазмалемму.

Строение клеточной стенки бактерий

Клеточная стенка бактерий в основном состоит из муреина (пептидогликана). Линейные цепи муреина состоят из чередующихся остатков двух производных глюкозы — N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, соединенных гликозидными связями.

Параллельно расположенные полисахаридные цепи сшиваются друг с другом короткими пептидными мостиками между остатками N-ацетилмурамовой кислоты. Действие многих антибактериальных средств основано на разрушении структуры муреина или подавлении его синтеза. Например, лизоцим (фермент слюны) расщепляет гликозидные связи между остатками N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, что в итоге вызывает гибель бактерий.

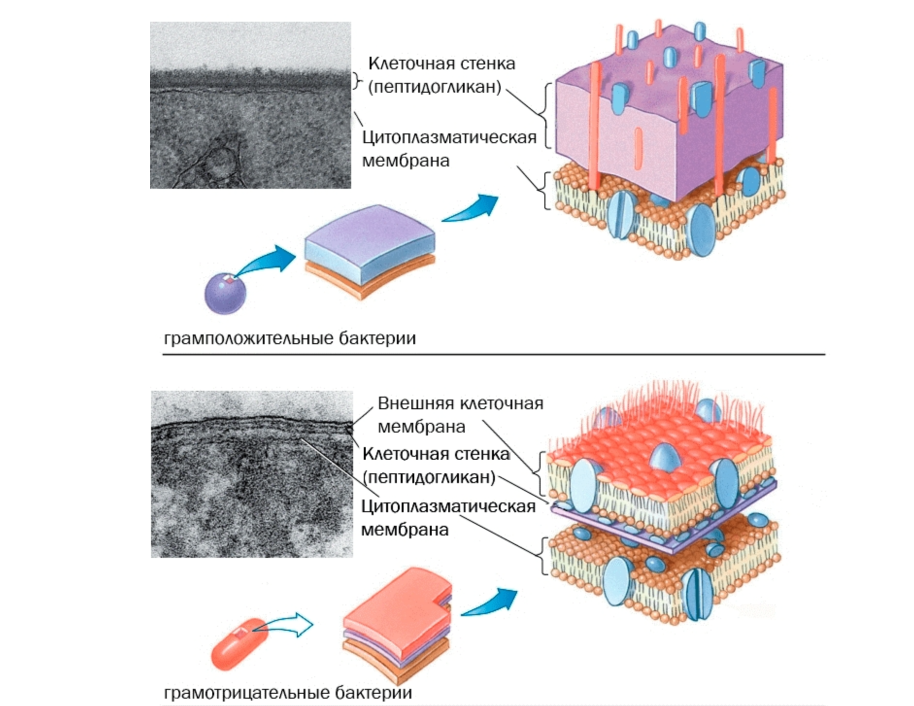

Классификация бактерий по Граму

- Грамположительные бактерии:

Поверх плазмалеммы имеют толстый муреиновый слой. При окраске по Граму окрашиваются в сине-фиолетовый цвет.

- Грамотрицательные бактерии:

Снаружи от тонкой клеточной стенки имеется наружная мембрана (дополнительная липидная капсула), обладающая, как и цитолемма, избирательной проницаемостью (т. е. является дополнительным барьером, ограничивающим доступ различных веществ в клетку). Пространство межу цитолеммой и наружной мембраной – периплазматическое. При окраске по Граму окрашиваются в красный цвет.

Клеточная оболочка у грамположительных бактерий включает в себя плазмалемму и клеточную стенку, а у грамотрицательных – плазмалемму, клеточную стенку и дополнительную липидную капсулу (наружную мембрану).

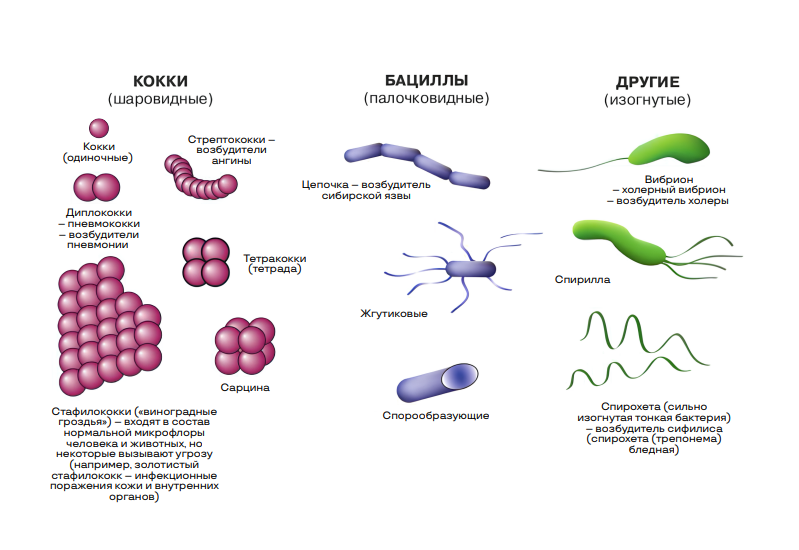

Формы бактериальных клеток

Дыхание бактерий

Существуют аэробные бактерии (используют кислород в процессе дыхания) и анаэробные бактерии (не используют кислород в процессе дыхания). Многие бактерии способны к брожению* *Более подробно про аэробные и анаэробные организмы, а также про брожение мы говорили на теме «энергетический обмен веществ».

Бактерии по типу питания

1) Автотрофные бактерии

Самостоятельно синтезируют органические вещества из неорганическихВ зависимости от источника энергии делятся на:

- Фототрофы (фотосинтетики) – используют энергию солнечного света (содержат хлорофилл). Пример: цианобактерии (сине-зеленые водоросли) – одноклеточные или формируют колонии и многоклеточные нити;

.png)

- Хемотрофы (хемосинтетики) – используют энергию окисления неорганических соединений. Примеры: хемосинтезирующие бактерии (серобактерии, нитрифицирующие бактерии, железобактерии и водородные бактерии).

2) Гетеротрофные бактерии

Используют готовые органические вещества.

В зависимости от источника готовой органики делятся на:

- Сапротрофы – извлекают питательные вещества из мертвого органического материала;

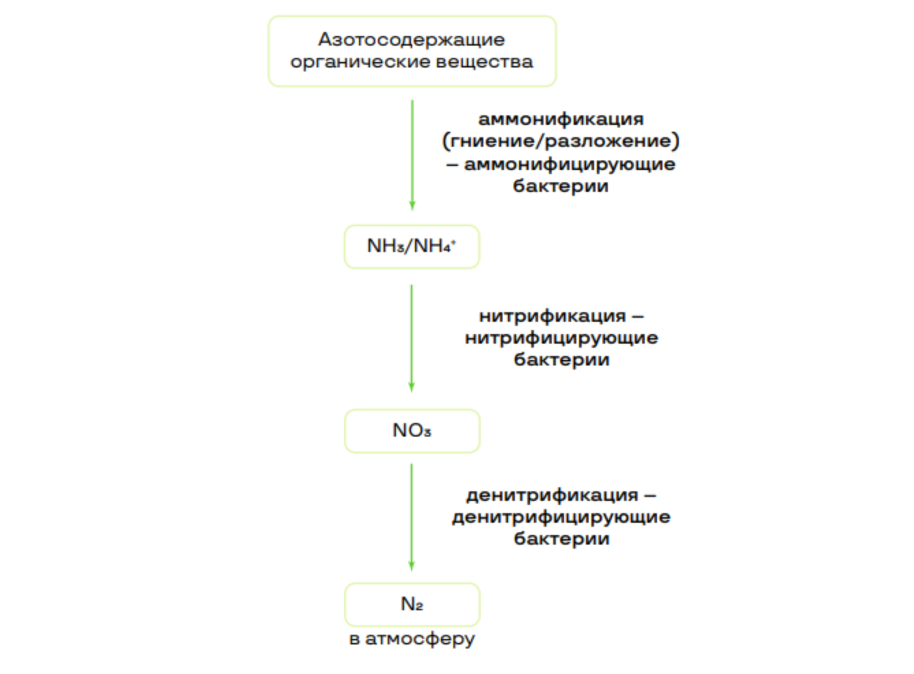

Примеры: почвенные бактерии – бактерии гниения (амоннифицирующие бактерии, сенная палочка), денитрифицирующие бактерии; бактерии брожения (молочнокислые (болгарская палочкая), маслянокислые и тд).

- Симбионты – используют органические вещества живых организмов, принося им пользу.

Примеры: клубеньковые бактерии, бактерии нормальной микрофлоры животных (кишечная палочка)

3) Паразиты

Используют органические вещества живых организмов, нанося им вред (вызывают различные заболевания)

Примеры: бактерии, вызывающие заболевания:

• холера (холерный вибрион);

• чума (чумная палочка);

• тиф;

• сибирская язва;

• столбняк (столбнячная палочка);

• туберкулез (туберкулезная палочка);

• коклюш;

• стрептококковая инфекция;

• стафилококковая инфекция;

• ангина;

• сальмонеллез;

• ботулизм.

Способы питания у живых организмов

Все живые организмы в зависимости от того, каким образом они получают питательные вещества (т.е. по способу поступления данных веществ), можно классифицировать на:

- Осмотрофы – способ питания – осмотрофный (осмотический/голофитный) – питаются путем всасывания растворенных питательных веществ (не могут поглощать/захватывать твердые частицы, т.к. имеют клеточную стенку)Примеры: бактерии, грибы и растения;

- Голозои – способ питания – голозойный (анимальный) – питаются путем поглощения твердых частиц. Пример: животные.

Экологические группы бактерий:

1) Продуценты - организмы, образующие органические вещества из неорганических – преобразуют энергию солнечного света или окисления неорганических веществ в энергию химических связей органических соединений.

Автотрофные организмы

- Фотоавтотрофы – осуществляют фотосинтез – синтез органических веществ из неорганических с использованием энергии солнечного света;

• Хемоавтотрофы – осуществляют хемосинтез - синтез органических веществ из неорганических с использованием энергии окисления неорганических соединений.

2) Консументы - Организмы, потребляющие органические вещества и осуществляющие перенос веществ и энергии по цепям питания: симбиотические бактерии и паразитические бактерии;

3) Редуценты - организмы, разлагающие органические вещества до неорганических, тем самым замыкая круговорот веществ сапротрофные бактерии.

Азотофиксирующие бактерии

Азот входит в состав важнейших для живых организмов соединений – белков (аминогруппа аминокислот), нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) и АТФ – азотистые основания. Азотфиксация – процесс фиксации молекулярного азота и его включения в доступные для усвоения соединения. Эукариоты не способны к фиксации свободного азота из атмосферы, т.к. у них нет для этого специального фермента – нитрогеназы. Способностью фиксировать молекулярный азот атмосферы обладают специальные азотофиксирующие бактерии, к которым относятся:

• некоторые цианобактерии;

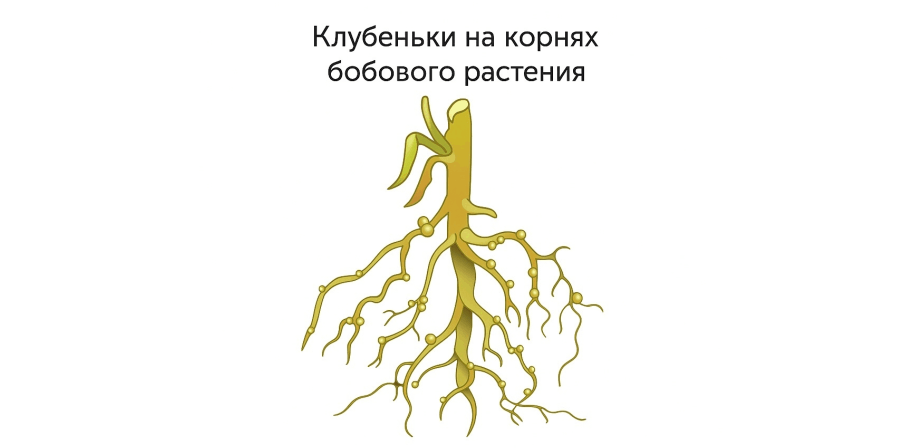

• клубеньковые бактерии*.

Клубеньковые бактерии поселяются в специальных утолщениях (клубеньках) на корнях бобовых растений и образуют с ними взаимовыгодные отношения (симбиоз):

- Бактерии: фиксируют свободный молекулярный азот атмосферы и переводят его в связанную форму (аммиак/соли аммония), доступную для усвоения растениями, который далее используют азот из данных соединений для синтеза собственных органических соединений, содержащих азот;

- Растения: обеспечивают бактерии жилищем (клубеньками) и органическими веществами (глюкозой).

Размножение бактерий

Бактерии размножаются бесполым путем с помощью простого бинарного деления. Бактерии размножаются очень быстро – в благоприятных условиях процесс деления происходит раз в 20-30 минут.

• Кольцевая ДНК (бактериальная хромосома), прикрепленная к плазмалемме в определенной точке, реплицируется – образуются две идентичные дочерние хромосомы, также прикрепленные к цитоплазматической мембране, каждая из которых перемещается;

• Специальные моторные белки перемещают дочерние хромосомы в противоположных направлениях, и расстояние между молекулами ДНК увеличивается;

• Плазмалемма впячивается (врастает) внутрь клетки между двумя разошедшимися хромосомами, и в этой же области происходит достраивание клеточных стенок будущих дочерних клеток;

• Бактериальная клетка разделяется надвое, и в каждой оказывается по одной кольцевой ДНК.

Конъюгация

• Также для бактерий характерен половой процесс – конъюгация;

• Во время конъюгации происходит обмен генетической информацией между бактериями (передача плазмид через пили);

• Количество особей при этом не увеличивается (поэтому конъюгация – половой процесс, а не размножение);

Спорообразование

• При наступлении неблагоприятных условий бактерии образуют споры и распространяются в среде;

• Спорообразование происходит путем уплотнения участка цитоплазмы, содержащего бактериальную хромосому, и формирования вокруг этого участка прочной многослойной оболочки. При этом происходит обезвоживание клетки и замедление всех метаболических процессов;

• Споры могут сохранять жизнеспособность в течение многих лет и прорастать, когда условия вновь становятся благоприятными.

Спорообразование у прокариот не является способом бесполого размножения, а служит для перенесения неблагоприятных условий.

Значение бактерий

Являются редуцентами, минерализуют органические вещества до неорганических, возвращая их в почву и тем самым замыкая круговорот веществ (участвуют в круговороте веществ).

Бактерии-паразиты вызывают различные заболевания живых организмов (растений и животных), и таким образом регулируют численность организмов и/или целых популяций.

Автотрофные бактерии являются продуцентами - вырабатывают первичное органическое вещество для питания гетеротрофов.

Цианобактерии (фотоавтотрофы) в качестве побочного продукта фотосинтеза выделяют в атмосферу молекулярный кислород для дыхания аэробов. Некоторые из цианобактерий способны к фиксации молекулярного азота и его преобразованию в доступные для организмов соединения (т.е. способны к азотофиксации). Участвуют в почвообразовании и повышения плодородия почв (азотофиксирующие, аммонифицирующие и нитрифицирующие бактерии).

Некоторые бактерии (клубеньковые бактерии, бактерии в толстом кишечнике человека) являются симбионтами и обитают в других организмах, принося им пользу.

- Используются в пищевой промышленности для получения кисломолочных продуктов, при квашении, виноделии, сыроделии (молочнокислое, маслянокислое, уксуснокислое и другие виды брожения);

- Используются в сельском хозяйстве для приготовления силоса, компоста, препаратов для борьбы с вредителями;

- Используются в коммунальном хозяйстве для очистки сточных вод, т.к. по способу питания они являются осмотрофами и способны путем всасывания поглощать из воды взвешенные частицы;

- Используются в фармацевтике для получения вакцин, витаминов, гормонов, лекарств;

- Используются в энергетике и добывающей промышленности для получения биогаза.

Археи

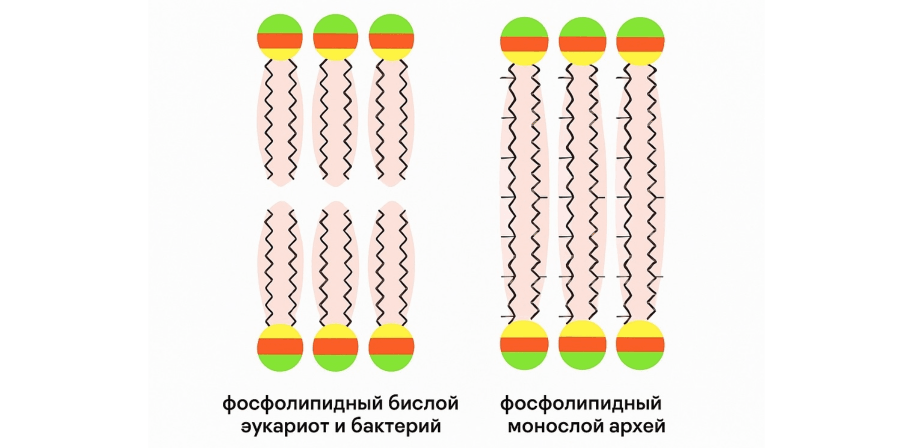

Археи – древнейшие представители живых существ, которые в большинстве случаев обитают в экстремальных условиях, где другие организмы существовать не могут (соленые озёра, воды термальных источников и т.д.).

По внешним признакам сходны с бактериями, поэтому первоначально были отнесены к бактериям (назывались «архебактерии»), однако потом выяснилось, что ДНК архей связана с гистонами, а ферменты, отвечающие за репликацию, транскрипцию и трансляцию, очень похожи на аналогичные ферменты эукариот. Поэтому сейчас их выделили в отдельное Царство, наравне с бактериями и эукариотическими организмами. По типу питания чаще всего – хемосинтетики. Клеточная стенка Архей содержит особое вещество – псевдомуреин.

Выживать в экстремальных условиях археям позволяет особое строение мембраны – гидрофобные участки фосфолипидов «сшиваются», образуя единый фосфолипидный слой, который гораздо стабильнее обычного бислоя бактерий и эукариот.

Сравнительная характеристика прокариот и эукариот:

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Генетический материал | В виде кольцевой ДНК*, которая находится в цитоплазме (нуклеоид), ядра нет *У бактерий не связана с белками-гистонами | ДНК линейная, связана с белками гистонами, находится в ядре |

| Клеточная стенка | У бактерий – из муреина (пептидогликана) У архей – из псевдомуреина (или других полисахридов) | У растений – из целлюлозы (клетчатки) У животных – отсутствует У грибов – из хитина |

| Мембранные органоиды | Нет | Есть |

| Рибосомы | Мелкие – 70S типа, находятся в цитоплазме | Крупные – 80S типа, находятся в цитоплазме и на поверхности шЭПС |

| Цитоскелет и центриоли центросомы | Нет | Есть |

| Деление | Бинарное деление Митоза/мейоза нет | Митоз и мейоз |

| Жгутики | Есть, но отличаются по строению от эукариотических | Есть |

| Гаметы | Нет | Есть |

| Размеры | Мелкие | Крупнее прокариотических |

Чтобы закрепить материал и быть уверенным на ЕГЭ, потренируйтесь на заданиях по прокариотам (батериям) в нашем банке заданий.

Популярные статьи

Дата публикации: 16.10.2025 21:51

Поделиться

Оглавление

- Классификация живых организмов

- Строение бактериальной клетки

- Строение жгутика бактерии

- Строение клеточной стенки бактерий

- Классификация бактерий по Граму

- Формы бактериальных клеток

- Бактерии по типу питания

- 1) Автотрофные бактерии

- 2) Гетеротрофные бактерии

- 3) Паразиты

- Способы питания у живых организмов

- Азотофиксирующие бактерии

- Размножение бактерий

- Конъюгация

- Спорообразование

- Значение бактерий